Die Nordseeschule (NOS)

Die Schulgemeinschaft

Ungefähr 600 Schülerinnen und Schüler besuchen die Nordseeschule. Sehr viele kommen aus St. Peter-Ording und den Nachbargemeinden Tümlauer Koog, Tating sowie Garding und Umgebung. Insbesondere das Gymnasium besuchen auch viele Kinder aus den Grundschulen Tetenbüll, Oldenswort, Witzwort und Tönning, sodass wir uns als Schule für Eiderstedt verstehen.

Ein Teil unserer Schülerschaft kommt aus anderen Bundesländern und dem Ausland über das Nordsee-Internat zu uns und trägt durch die Vielfalt zur Erweiterung des Erfahrungshorizontes aller bei. So entstehen auch oftmals in jungen Jahren schon länderübergreifende Freundschaften, die oft ein Leben lang halten.

Die Elternschaft der NOS nimmt am Schulleben regen Anteil. Der Schulelternbeirat nimmt seine Sache sehr ernst und trägt maßgeblich zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und der Schülerschaft bei. Das zeigt sich nicht nur an der aktiven Beteiligung in den Gremien wie der Schulkonferenz oder auch Fachkonferenzen, sondern auch an der Mitwirkung bei zahlreichen Schulveranstaltungen. Die Eltern schätzen die kurzen Wege der Kommunikation, die die NOS auch aufgrund der überschaubaren Größe bietet.

Das Lehrerkollegium besteht aus über 50 Lehrkräften, die motiviert und engagiert ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen und daran interessiert sind, die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler in ihren Stärken zu fördern, Leistungsdefizite abzubauen und zur Entwicklung der jeweiligen Persönlichkeit beizutragen. Meist gelingt es uns, kleine Klassen einzurichten.

Gymnasium

Kommen Sie mit uns auf eine Reise durch das Gebäude:

Durch den Haupteingang gelangen Sie in unseren großzügigen Eingangsbereich, der sich in einen neuen vorderen Bereich und einen hinteren zum Schulhof ausgerichteten älteren Bereich teilt.

Gleich neben dem Haupteingang liegt die Aula. Diese wird vielseitig genutzt: Begrüßung der Sextaner, Theateraufführungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge und Klassenarbeiten.

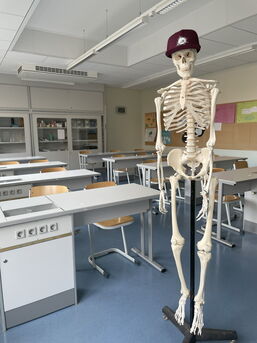

Wenn Sie sich im vorderen Eingangshallenbereich nach links wenden, dann sehen Sie unseren Block F. In diesem Block befinden sich im Erdgeschoss die Fachräume der Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie und deren Sammlungsräume. Im ersten Stock liegen sechs Klassenräume der Oberstufe. Über den einzigen Fahrstuhl in der Schule kann man am Ende des Blocks in den ersten Stock gelangen.

Über die ´Brücke`, einen Übergang im ersten Stock, gelangen die Oberstufenschüler in unseren Block A – einen der drei ´alten` Blöcke aus dem Jahr 1954. Hier liegen im ersten Stock die Fachräume für Musik, ein im Jahr 2025 neu ausgestatteter Computerraum und die 2020 fertiggestellte Küche für das Fach Hauswirtschaft. Im Erdgeschoss des Blockes A finden sich ein Klassenraum und die Fachräume für Kunst.

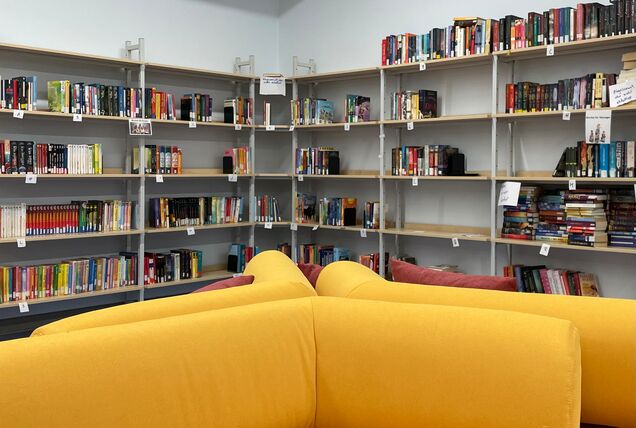

Auch aus dem vorderen Bereich der Eingangshalle erreichen Sie über einen direkten Zugang die kleine Eingangshalle des A-Blocks. Dieser direkte Zugang bildet auch gleichzeitig das Erdgeschoss des B-Blocks, des zweiten ´alten` Blocks. Im B-Block befinden sich im Erdgeschoss eine Cafeteria, die Schülerbücherei und die Lehrmittelstelle. Im 1. Stock haben wir Klassenräume sowie aktuell das DaZ-Zentrum und die Fachraum Geographie.

Wenden Sie sich in der hinteren Eingangshalle nach rechts, kommen Sie geradeaus zum Verwaltungstrakt. Hier befinden sich Lehrerzimmer, Sekretariat, die Büros der Schulleitungsmitglieder, das Krankenzimmer, und die Lehrerbücherei. Vor dem Verwaltungstrakt nach links gewendet und die Treppe hoch in den 1. Stock des C-Blocks (dritter ´alter` Block), finden Sie die Blöcke C und D, in denen ein gutes Dutzend weiterer Klassenräume liegen.

Die umfangreichen Sportanlagen liegen hinter dem D-Block. Diese stehen den Schülerinnen und Schülern in der Unterrichtszeit zur Verfügung. Das Nordseegymnasium hat eine große und eine kleine Turnhalle und einen Sportplatz mit einer 400 Meter Laufbahn und umfangreichen Angeboten für die Leichtathletik (u.a. Diskurswurfring, Stabhochsprunganlage …).

In den Pausen können die Schüler den Pausenhof nutzen, der durch seine naturnahe Gestaltung für ältere und jüngere Schülerinnen und Schüler viel Attraktives zu bieten hat. Auf dem Schulhof finden sich z.B. Bewegungsangebote (Tischtennis, Niedrigseilgarten, Basketball), Ruhezonen mit Sitzmöglichkeiten und viele Pflanzen und Bäume.

Angrenzend an den Sportplatz steht die große Mensa der Nordseeschule. Hier können Schülerinnen und Schüler täglich in der Mittagszeit warm essen. Das Angebot ist reichhaltig und bietet neben zwei verschiedenen Hauptgerichten immer auch Vegetarisches, ein Salatbüfett, Nachtisch und Getränke. Wer besonders hungrig ist, kann sich auch, ohne mehr bezahlen zu müssen, noch einen Nachschlag holen.

Vorne vor der Schule liegt direkt neben dem Schülerparkplatz das Jos. Das kombinierte Gebäude für Jugendzentrum, Offener Ganztagsschule und Schulsozialarbeit steht im Vormittag unseren Oberstufenschülern in den Freistunden zur Verfügung, wird im Nachmittagsbereich von der Offenen Ganztagsschule und als Jugendzentrum genutzt und dient auch der täglichen Hausaufgabenbetreuung. Kostenfrei kann das Jos von allen Schülerinnen und Schülern der Nordseeschule an allen Schultagen bis 18 Uhr genutzt werden. Im großen Aufenthaltsraum des Jos gibt es nicht nur eine Küche und eine Sofaecke, dort finden sich auch ein Billardtisch und ein Airhockeyspiel. Im großen Arbeitsraum werden Hausaufgaben gemacht, man kann dort aber auch Brettspiele spielen oder im kostenfreien Internet surfen. Neben den beiden großen Räumen gibt es auch noch kleinere Arbeitsräume und das Büro der Jos-Leitung.

Gemeinschftsschule

Im A-Trakt, dem Gebäudeteil rechter Hand, befinden sich neben den Unterrichtsräumen des 9. Jahrgangs der Fachraum Kunst und der große Technik-Fachraum.

Im B-Trakt, der geradeaus über den Schulhof zu finden ist, liegt im Erdgeschoss die Verwaltung mit dem Sekretariat, dem Lehrerzimmer und einem Arbeitsbereich für das Kollegium und im 1. Stock befinden sich weitere Klassenräume und die Lernmittelstelle. Im 1. Stock haben wir außerdem noch das Lernbüro des Förderzentrums und einen Fachraum für die Berufsorientierung.

Der erste Gebäudeteil auf der linken Seite ist der Fachraumtrakt. Hier sind im 1. Stock die naturwissenschaftlichen Fachräume und der PC-Raum und im Erdgeschoss sind das ´Reich` des Hausmeisters und die Schulküche. Der letzte Gebäudeteil, der den Schulhof umrahmt, ist der C-Trakt. Den C-Trakt betritt man über die Pausenhalle. Im C-Trakt sind weitere Klassenräume und Differenzierungsräume zu finden und unsere ´Insel` - die Räume der Schulsozialarbeit.

Durch den Haupteingang gelangen Sie auf unseren inneren Schulhof, welcher 2021 grundlegend saniert wurde. Hinter dem C-Trakt liegen noch der zweite Schulhofteil, auch dieser hat 2021 ein ganz neues Gesicht erhalten sowie die Sporthalle mit dem angrenzenden Sportplatz, der ebenfalls in 2021 komplett saniert und umgebaut worden ist.

Geschichte

Hier versuchen wir einen kurzen Einblick in die Schulentwicklung von den Anfängen nach dem Krieg bis in die Neuzeit zu liefern.

Die Geschichte des Nordseegymnasiums beginnt in den letzten Monaten des 2. Weltkriegs: Anfang März 1945 trafen 394 Schüler mit 35 Lehrern in St. Peter-Ording ein. Sie alle kamen aus Berlin als Flüchtlinge vor den Bombenangriffen und den immer näher rückenden Truppen der Roten Armee. In St. Peter richtete man für sie die "Vereinigten Berliner Oberschulen" ein, eher ein Provisorium einer Schule, denn die Unterrichtsräume waren auf verschiedene Gebäude aufgeteilt, verstreut über alle Ortsteile.

Doch bereits am 12. Mai, Deutschland hatte vier Tage zuvor kapituliert, musste die Schule auf Befehl der Besatzungsmächte wieder schließen. In den Folgemonaten bestand das Bildungsangebot für die Berliner Kinder lediglich aus Vorträgen und Sprachkursen, die ihre Lehrer anboten.

Angesichts dieser Situation entstand bald die Idee, in St. Peter eine ortsfeste Oberschule aufzubauen. Am 2. Oktober 1945 erging ein entsprechendes Gesuch an die britische Militärregierung von Schleswig-Holstein in Kiel. Die Briten überprüften zunächst die Lehrkräfte auf eine eventuelle nationalsozialistische Vergangenheit. Gleich mehreren Lehrern wurde dabei die Lehrerlaubnis entzogen, zwei kamen sogar in ein Internierungslager.

Mitte November genehmigte das Landesamt für Schule und Erwachsenenbildung die "Berliner Oberschule St. Peter-Ording". Und schon wenige Tage später, am Montag, den 26. November 1945, begann wieder der Schulalltag: In 12 Klassen saßen 248 Schülerinnen und Schüler, 19 Lehrer unterrichteten sie. Der erste Schulleiter war Dr. Günther Venzlaff, ehemals Lehrer am Realgymnasium Berlin-Lichterfelde.

In den ersten Jahren seiner Geschichte fand der gymnasiale Unterricht in St. Peter-Ording an den unterschiedlichsten Plätzen im Ort statt. Unterrichtet wurde zunächst in mehreren Pensionen des Ortes. Erst 1947 gab es erstmals ein einheitliches Schulgebäude: das "Strand-Hotel", das vom Evangelischen Hilfswerk gemietet wurde. Allerdings musste der Unterricht in Schichten durchgeführt werden (vormittags und nachmittags), weil zu wenig Räume vorhanden waren. Dieses Problem löste sich zwei Jahre später mit dem Umzug in eine Baracke in der Böhler Heide, die Platz bot für genügend Klassenräume. Im Frühjahr 1951 wurde eine zweite Baracke errichtet mit weiteren Klassenräumen, vor allem aber ersten Fachräumen.

Am 5. September 1954 fand das Nordseegymnasium schließlich sein festes Zuhause an der Pestalozzistraße. Die Schüler konnten zunächst in drei Trakten mit 18 Klassenräumen unterrichtet werden. In den Jahren darauf wurde das Nordseegymnasium weiter ausgebaut: Zwischen 1958 und 1960 wurden die Turnhalle, der Turm mit den naturwissenschaftlichen Fachräumen, der Verwaltungstrakt und weitere Klassenräume fertiggestellt. 1962 entstand die kleine Gymnastikhalle und der Medienraum wurde eingerichtet. Ab 1966 konnte auch der Sportplatz benutzt werden.

Die nächste bedeutende Ausbaustufe folgte in den 80er Jahren: 1982 wurde der Versammlungsraum eingeweiht, der seitdem für Klassenarbeiten und Konferenzen, aber auch für Konzerte und weitere Veranstaltungen dient. 1984 erhielt der Sportplatz eine 400-m-Kunststoffbahn, ein neues Sprachlabor wurde eingerichtet, genauso wie der erste Computerraum. 1987 wurde der Turmanbau verwirklicht. Vier neue Fachräume entstanden dabei.

Die letzten bedeutenden Maßnahmen waren die Umgestaltung des Schüleraufenthaltsraumes zur Cafeteria mit einer eigenen kleinen Küche, die 1997 eingeweiht wurde, sowie der Bau eines Beach-Volleyball-Platzes im Rahmen einer Projektwoche im Jahr 1999. Aber auch noch im Sommer 2002 wurde das Bild der Schule ein wenig verändert: Der Lehrerparkplatz wurde neu gepflastert und der Verwaltungstrakt erhielt ein neues Dach. Im Sommer 2003 erhielten einige Klassenräume neue Schallschutzdecken und weitere Flachdächer wurden durch Satteldächer ersetzt.

Am Gymnasialteil musste 2011 der Turm aus baulichen Gründen abgerissen werden. 2012 wurde der ersatzweise neu erbaute Fach- und Oberstufentrakt eingeweiht. Das Schulgebäude wurde energetisch saniert, alle Räume renoviert. Eine Wetterstation und eine Solarenergieanlage wurden installiert. Der Schulhof wurde aufwändig naturnah mit Rückzugsmöglichkeiten und Bewegungsanreizen umgestaltet. Das „Haus Hoffmann“ (ehemalige Hausmeisterwohnung) wurde 2014 für die sozialpädagogische Betreuung in der OGTS eingerichtet.

Die sehr gute räumliche Ausstattung im Regionalschulteil am Fasanenweg wurde erhalten. Das ehemaligen Leherzimmer wurde eine "Pädagogische Insel" als Raum für die neu eingerichtete Schulsozialarbeit. Sukzessive wurden Räume an den wachsenden Hort abgegeben, der 2014 einen ganzen Block nutzt. Der Schulhof wurde mit neuen Aktionsangeboten umgestaltet.

2016 wurde das ´Haus Hoffmann` abgerissen und mit dem Jos entstand 2017 ein kombiniertes Haus für Jugendzentrum, Offene Ganztagsschule und Schulsozialarbeit. 2023 wurde das Lehrerzimmer am Gymnasium erheblich vergrößert. Mit Hilfe einer aufgesetzten 1. Etage mit viel Platz und einem zusätzlichen Lehrerarbeitsbereich sorgte der Schulträger dafür, dass für alle Lehrkräfte des gewachsenen Kollegiums und auch für Praktikantinnen und Praktikanten Sitzplätze vorhanden sind.

Die "Berliner Oberschule St. Peter-Ording", so hieß das Nordseegymnasium damals, nahm ihren Unterricht im November 1945 auf unter Bedingungen, wie sie heute kaum noch vorstellbar sind: Es mangelte an notwendigen Schulgeräten und die Schule besaß keine feste Bleibe, sondern war über mehrere Häuser im ganzen Ort verteilt. Die größten Probleme aber waren Hunger, Kälte und Krankheiten - die größten Feinde der Nachkriegszeit, auch in St. Peter. Die Schüler benötigten Zuwendung von ihren Lehrern weit über den gewöhnlichen Unterricht hinaus. Ab 1947 half das Evangelische Hilfswerk mit einem Schülerheim. Junge Lehrer, die auf Seminaren in möglichst kurzer Zeit ausgebildet worden waren, ergänzten schon Ende der 40er Jahre das Kollegium. Sie sorgten nach und nach für einen Generationswechsel, als immer mehr Lehrer der ersten Stunde in den Ruhestand gingen, unter ihnen auch Direktor Dr. Günther Venzlaff im Jahr 1950. Sein Nachfolger wurde Willi Lassen.

Auf ihn kamen Anfang der 50er Jahre Probleme wegen der kleinen Räumlichkeiten zu: Die Schülerzahl wuchs rapide an, 1953 wurden 520 Schüler von nur 22 Lehrern in 17 Klassen unterrichtet, jetzt in zwei ehemaligen Baracken im Ortsteil Böhl. Ein Grund für diesen Anstieg war das private Internat, das 1952 seinen ersten eigenen Neubau erhielt. Etwa 200 Schüler der Schule waren dort einquartiert. Durch das Internat änderten sich auch die Anforderungen an die Lehrer: Sieben Lehrer waren gleichzeitig als Heimleiter im Internat engagiert. Außerdem arbeitete jeder Referendar in St. Peter auch am Internat.

Doch trotz der Probleme durch die angewachsenen Schülerzahlen hat das Jahr 1953 für die Schule eine positive Bedeutung: Am 11. Juni wurde der Grundstein für das neue Schulgebäude auf der Böhler Heide gelegt, fünf Monate später war bereits Richtfest. Und ab September 1954 konnte endlich der Unterricht im neuen Gebäude beginnen, in dem das Nordseegymnasium bis heute beheimatet ist.

Mit der Einweihung des neuen Schulgebäudes am 5. September 1954 konnte das Gymnasium in einen neuen Abschnitt seiner Geschichte aufbrechen. Mit seinen drei zweistöckigen Trakten hatte der Bau noch nicht den heutigen Umfang, doch die Schule hatte endlich einen festen Standort gefunden. Ende der 50er Jahre wurden dann auch ein vierter, einstöckiger Trakt fertiggestellt, genauso wie der charakteristische Turm.

Weitere wichtige Veränderungen folgten im Jahr 1955: Otto Koepp löste Willi Lassen als Direktor ab und die Schule erhielt zum zehnjährigen Jubiläum ihren heutigen Namen: "Nordseegymnasium Sankt Peter" - die "Berliner Oberschule St. Peter-Ording" war Geschichte.

Ab 1957 ließ sich eine bemerkenswerte Entwicklung in den Schülerzahlen feststellen: Der Anteil einheimischer Schüler sank stetig bis 1965 - zeitweise kamen nur 160 Schüler aus Eiderstedt. Das Internat dagegen konnte 1957 erstmals seit seiner Gründung die Marke von 300 Schülern überschreiten.

Ohnehin sorgte das St. Peteraner Modell - eine staatliche Schule, kombiniert mit einem privaten Internat - weit über die Grenzen Eiderstedts hinaus für Aufsehen: Nicht nur Gäste aus der ganzen Bundesrepublik, sogar ausländische Delegationen aus Finnland, Mexiko, Chile und der Sowjetunion besuchten Anfang der 60er Jahre das Nordseegymnasium, um sich vor Ort über diese nicht alltägliche Kooperation zu informieren. Die positive Folge: In jenen Jahren beheimatete das Internat häufig über dreißig ausländische Schüler.

Aufsehen erregte das Nordseegymnasium in den 60er Jahren auch durch gute Sportergebnisse, insbesondere in der Leichtathletik: Mehrfach gewannen Schüler aus St. Peter den Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" auf Landesebene, 1969 nahm die Schule sogar mit zwei Mädchenteams an den bundesweiten Endkämpfen in Berlin teil.

Ein unerwartetes, tragisches Ereignis war der Tod von Direktor Otto Koepp Anfang 1967 im Alter von 60 Jahren. Ein Nachfolger wurde jedoch schnell gefunden, denn noch im November desselben Jahres übernahm Wolfgang Werthen das Amt des Schulleiters.

Mit dem neuen Direktor Wolfgang Werthen musste sich das Nordseegymnasium schon bald neuen Aufgaben stellen: Ab Ende der 60er Jahre sorgte eine Bildungsreform für einen Umbruch im bundesdeutschen Bildungssystem. Für das Nordseegymnasium war die wohl bedeutendste Veränderung, dass nun mehr Schülern eine höhere Schulbildung ermöglicht werden sollte, unter anderem durch eine Reform der Oberstufe ab dem Schuljahr 1972/1973 – eine Entscheidung, die sich auf die Schülerzahlen der meisten Gymnasien positiv auswirkte, so auch auf die des Nordseegymnasiums. Die Schülerzahl stieg kontinuierlich an und erreichte mit über 700 Schülern 1978 ihren Höchststand, darunter 475 Eiderstedter Schüler. Auch neue Gedanken, die sich im Zuge der Studentenunruhen der ausgehenden 60er Jahre verbreitet hatten, machten vor dem Nordseegymnasium nicht Halt: Den Schülern wurde mehr Mitbestimmung eingeräumt und auch der Kontakt zu den Eltern wurde enger. So fand zweimal im Schuljahr ein Elterntag statt, zu dem ab 1968 jeweils der „Elternbrief" erschien, bis heute das Informationsblatt der Schule. Diese Veränderungen wurden am Nordseegymnasium zusätzlich verstärkt durch einen Generationswechsel im Lehrerkollegium: 56 Lehrer verließen zwischen 1971 und 1984 die Schule, eine entsprechende Zahl junger Kollegen kam nach St. Peter. Die Verbreitung von audiovisuellen Medien in den Schulen brachte auch Neuerungen in den Unterrichtsmethoden mit sich: Dafür schaffte das Nordseegymnasium Fernsehgeräte an und richtete einen Medienraum und ein Sprachlabor ein. Diese Investitionen waren bereits der erste Teil einer Umbauphase, die Ende der 70er Jahre einsetzte. Diese Umbauphase erreichte ihren Höhepunkt, als 1982 der Kreis Nordfriesland die Trägerschaft der Schule vom Land Schleswig-Holstein übernahm. Dieser Wechsel sollte der Schule in den Jahren darauf erhebliche Investitionen ermöglichen.

Als der Kreis Nordfriesland 1982 die Trägerschaft der Schule übernahm, stand ihr genügend Geld zur Verfügung, um in einen weiteren Ausbau des Gebäudes zu investieren. Neu waren unter anderem der Versammlungsraum, der erste Computerraum und der Sportplatz , im Turm entstanden vier weitere Fachräume. Diese Umbauphase war 1987 abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Nordseegymnasium bereits einen neuen Schulleiter: Dieter Demmler hatte 1986 das Amt von Wolfgang Werthen übernommen, der in den Ruhestand gegangen war. Ab Mitte der 80er Jahre gingen die Schülerzahlen immer weiter zurück. Vor allem die Oberstufenkurse wurden kleiner, unterschritten manchmal sogar die geforderte Mindestanzahl von Kursteilnehmern. Beim 50-jährigen Jubiläum 1995 gingen nur noch 325 Schüler am Nordseegymnasium zur Schule, 78 von ihnen wohnten im Internat. Erst mit Beginn des Schuljahres 1996/1997 stabilisierte sich die Schülerzahl. Grund war eine Entscheidung des Ministeriums: Von nun an hatten Eiderstedter Grundschüler bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr die Möglichkeit, auch die Gymnasien in Husum zu besuchen, sondern mussten nach St. Peter-Ording gehen. Trotz der sinkenden Schülerzahlen herrschte Anfang der 90er Jahre weiterhin ein reges Leben an der Schule, was sich vor allem in der Anzahl der Arbeitsgemeinschaften widerspiegelte: Es existierte ein breites Musikangebot mit Chören und Orchestern, einer Percussiongruppe und einer Jazzband; Frühlings-, Sommer- und Weihnachtskonzerte gehören bis heute zum festen Bestandteil des Schuljahres. Zudem gab es Arbeitsgemeinschaften in mehreren Sportarten, eine Theater-AG (bis 1991), und Arbeitsgemeinschaften in Kunst, eine Informatik und Biologie. Ein wichtiges Kapitel dieser Zeit sind auch die Versuche, internationale Kontakte zu knüpfen. Nach gescheiterten Verbindungen mit Schulen in Frankreich und England fand das Nordseegymnasium einen dauerhaften Partner in der Zespol Szkol im polnischen Gorlice: 1994 trat die Schule erstmals mit den Polen in Verbindung, seitdem findet fast jedes Jahr ein Schüleraustausch zwischen beiden Schulen statt.

Der Rückgang der Schülerzahlen, das größte Problem der ersten Hälfte der 90er Jahre, konnte aufgefangen werden: 325 Schüler besuchten 1995 die Schule, 386 waren es zu Beginn des Schuljahres 2003/2004. Davon sind 44 Schüler aus dem Nordseeinternat. Es mußten erstmalig drei Sechsten eingerichtet werden.

Die bedeutendsten schulpolitischen Veränderungen der jüngsten Zeit verursachte vor allem die Drittelparität in der Schulkonferenz, die seit 1997 am Nordseegymnasium gilt: Schüler, Eltern und Lehrer haben dort nun gleich viele Vertreter. Nach langen Diskussionen entschied man sich für die Einführung der Fünf-Tage-Woche mit Beginn des Schuljahres 2001/2002.

Neben dem gewohnten Schulalltag gibt es heute an der Schule wie schon seit vielen Jahren die Konzerte der einzelnen Chöre und Orchester sowie den Herbstball und den Abiturientenball, zudem organisiert die Schülervertretung mittlerweile mehrmals im Jahr Videoabende und Schuldiscos. Auch zwei Arbeitsgemeinschaften, die einst Aushängeschilder der Schule waren, wurden wieder aufgenommen: Ab 1998 gab es wieder eine Theater-AG, zunächst nur für jüngere Schüler, seit 2002 auch eine für die oberen Klassenstufen, und Anfang 2002 wurde die „Westcoast Big Band" wiedergegründet. Seit dem Schuljahr 2002/2003 gibt es auch eine naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für die Unterstufe.

Die niedrigen Schülerzahlen sind übrigens nicht nur ein Nachteil für das Nordseegymnasium. In den vergangenen Jahren organisierte die Schule zwei Tagesausflüge für alle Schüler und Lehrer: Im Juni 2002 besuchte die Schule die wissenschaftliche Ausstellung „Universum" in Bremen, im Jahr 2000 war man bereits zur Weltausstellung in Hannover gefahren. Zudem ist am Nordseegymnasium eine familiäre Atmosphäre entstanden, um die es viele andere Schulen sicherlich beneiden würden.

Am Ende des Schuljahres 2002/03 wurde Oberstudiendirektor Dieter Demmler in den Ruhestand verabschiedet. Ihm folgte Dr. Hartmut Blank von der Deutschen Schule Athen nach.

Die wesentlichen Aufgaben schulischer Entwicklung bestanden darin, die Öffentlichkeitsarbeit der Schule zu stärken und ihr im Zuge einer europäischen Ausrichtung ein verändertes Leitbild zu geben.

Zu Beginn des Schuljahres 2003/04 stellte das NSG sein Internet-Portal ins Netz. Im November 2003 nahmen SchülerInnen des NSG erstmals am Model-United-Nations-Konferenzzyklus teil (BERMUN: Berlin), am 17. Februar 2004 erhielt das NSG vom Bildungsministerium das Prädikat einer Europaschule, der ersten überhaupt im Kreis Nordfriesland.

Im Schuljahr 2004/05 wurde das Fremdsprachenangebot des NSG durch das Fach Spanisch erweitert. Mit der Anwerbung einer zweiten Lehrkraft für Spanisch im Schuljahr 2008/09 sind nunmehr die rechtlichen Voraussetzungen gegeben, Spanisch bereits in der 9. Jahrgangsstufe als 3. Fremdsprache anzubieten.

Unser seit 1996 bestehender bilingualer Zweig wurde mit Beginn des Schuljahres 2006/07 in die Oberstufe hinein erweitert, sodass das Fach Erkunde nunmehr auch bilingual im Abitur schriftlich wie mündlich abgelegt werden kann.

Im Jahre 2005 entwickelte das NSG ein pädagogisches Konzept zur unterrichtlichen Umsetzung der “Offenen Ganztagsschule“, sodass der Kreis als Träger einen Antrag auf Förderung durch Bundesmittel (IZBB-Programm: Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung) stellen konnte. Mit den bewilligten finanziellen Mitteln in Höhe von € 1,6 Mio. wurde eine großzügige Mensa auf dem Gelände des NSG errichtet, die zu Beginn des Schuljahres 2007/08 eröffnet wurde und vom Nordsee-Internat professionell betrieben wird. Sie hat sich mittlerweile zu einer von der Schülerschaft sehr geschätzten Begegnungsstätte entwickelt.

Mit der Anwerbung eines A-lizenzierten Leichtathletik-Trainers zu Beginn des Schuljahres 2003/04 wurde auch das Sportprofil des NSG weiter geschärft, was durch mehrfache Teilnahmen am Bundesfinale “Jugend trainiert für Olympia“ seinen beredten Ausdruck fand.

Vor dem Hintergrund der Mindestgrößenverordnung und der Entwicklung der Schülerzahlen aufgrund des demographischen Wandels wurden zum 01.08.2009 Westküstenschule, Realschule mit Hautschulteil, und Nordseegymnasium zur Nordseeschule, Gymnasium mit Regionalschulteil, organisatorisch verbunden, um dauerhaft alle Schulabschlüsse in St. Peter-Ording zu ermöglichen.

Die Schulleitung übernahm Herr StD Wusterbarth kommissarisch. Herr OStD Dr. Blank hatte ein Schulleitungsamt in Brasilien angetreten. Herr Sonntag war bis zur organisatorischen Verbindung kommissarischer Leiter der Westküstenschule in Vertretung der erkrankten Rektorin Frau Bathke-Redleffsen.

Schulträger der NOS wurde der Schulverband Eiderstedt mit Herrn Bürgermeister Balsmeier als Vorsteher. Vom Schulleiterwahlausschuss wurde Herr Ramm gewählt, der am 01.02.2010 sein Amt antrat.

Zunächst galt es, die organisatorische Verbindung auszugestalten. Besondere Schwierigkeit war, dass von ehemals 7 Leitungsstellen an beiden selbstständigen Schulen zusammen bei ähnlicher Gesamtschülerzahl nach organisatorischer Verbindung nur noch 4 geblieben waren.

Sehr einvernehmlich wurde an der NOS entschieden, am Gymnasium wieder zum neunjährigen Bildungsgang zurückzukehren.

Die sehr gute räumliche Ausstattung im Regionalschulteil am Fasanenweg wurde erhalten. Sukzessive wurden Räume an den wachsenden Hort abgegeben, der 2014 einen ganzen Block nutzt. Der Schulhof wurde mit neuen Aktionsangeboten umgestaltet.

Am Gymnasialteil musste der Turm abgerissen werden. 2012 wurde der neu erbaute Fach- und Oberstufentrakt eingeweiht. Das Schulgebäude wurde energetisch saniert, alle Räume renoviert. Der Schulhof wurde aufwändig naturnah umgestaltet. Das „Haus Hoffmann“ (ehemalige Hausmeisterwohnung) wurde 2014 für die sozialpädagogische Betreuung in der OGTS eingerichtet.

Der Einstieg in die Schulsozialarbeit an der NOS erfolgte 2010 mit der Einrichtung der pädagogischen Insel am Regionalschulteil, 2014 konnte auch ein Schulsozialarbeiter für das Gymnasium eingestellt werden.

Bei der Arbeit an einem gemeinsamen Schulprogramm wurde von der Schulkonferenz beschlossen, dass die NOS Europaschule bleiben soll und als Zukunftsschule im Netzwerk der Nationalparkschulen Wattenmeer mitarbeiten soll.

Die Schulträger der sechs Gymnasien mit Regionalschulteil in Schleswig-Holstein setzten sich erfolgreich für den Erhalt dieser organisatorischen Verbindungen ein, als das Schulsystem in Schleswig-Holstein zweigliedrig wurde. Zum Schuljahr 2014/15 erfolgte die Umwandlung der NOS zum Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil.

Ein pädagogisches Konzept dafür wurde erarbeitet und schulaufsichtlich genehmigt. Darin ist auf Beschluss der Schulkonferenz festgelegt, dass die NOS sich als eine gesunde Schule profilieren soll.

Der Gemeinschaftsschule in Tönning erhielt zum Schuljahr 2014/15 die Genehmigung zur Einrichtung einer Oberstufe. Der Schulverband Eiderstedt lässt gerichtlich die Rechtmäßigkeit prüfen. Als Reaktion auf diese neue Konkurrenzsituation bildete sich in St. Peter-Ording eine Wirtschaftsinitiative zur Unterstützung der NOS, die die neue Herausforderung selbstbewusst annimmt. Zum Schuljahr 2014/15 hat es an der NOS keinen Einbruch der Schülerzahlen gegeben.

Ausführlich und anschaulich dargestellt ist das schulische Leben der NOS in den Elternbriefen, die die Funktion einer Chronik erfüllen.

Im Februar 2015 verließ Herr OStD Michael Ramm die Nordseeschule und wurde zum neuen Schulleiter der Meldorfer Gelehrtenschule. Für ihn übernahm erneut StD Ralf Wusterbarth die kommissarische Schulleitung. Neuer Schulleiter ab dem Schuljahr 2015/16 wurde Herr Nils-Ole Hokamp, der am 01.08.2015 seinen Dienst antrat.

Zum 01.02.2016 wurde die Nordseeschule zum DaZ-Zentrum ernannt. Kinder, die bisher in Deutschland nicht zur Schule gegangen sind, geflüchtete Kinder ebenso wie Kinder, deren Eltern auf Eiderstedt arbeiten, erhielten in der Basisklasse 20 Stunden in der Woche Deutschunterricht, um schnellstmöglich in die Regelschulklassen integriert zu werden. Die DaZ-Klasse startete mit lediglich einem halben Dutzend Kinder, bis zum Sommer 2017 stieg die Zahl aber auch durch viele Flüchtlinge auf weit über 30 an – eine große Herausforderung für die Lehrkräfte.

2016 wurde zudem der ´Doppeljahrgang` aus dem Gymnasialteil entlassen, fast 120 Abiturientinnen und Abiturienten und dazu mehr als 50 Abgänger aus dem Gemeinschaftsschulteil bedeuteten einen ziemlichen Aderlass. Da seit 2016 jedoch die Anmeldezahlen am Gymnasium kontinuierlich sehr hoch waren, aktuell die Klassenstufen 5-8 sogar durchgängig dreizügig sind, stiegen am Gymnasium die Schülerzahlen schnell wieder an, auf knapp 520 zu Beginn des Schuljahres 2019/20. Am Gemeinschaftsschulteil schwankt die Schülerzahl meist zwischen 170-190 Kindern.

Der Schulverband investierte weiterhin viel Geld in seine Schule. Im Schuljahr 2017 wurden im Fasanenweg die Räumlichkeiten des Hortes wieder dem Gemeinschaftsschulteil zugeführt, dadurch erhielt jeder Klassenraum einen Differenzierungsraum, um das binnendifferenzierte Arbeiten zu erleichtern. Auch dem gestiegenen Unterstützungsbedarf vieler Kinder wurde Rechnung getragen, so wurden vom Schulverband die Stundenzahlen der Schulsozialarbeit erheblich aufgestockt und eine halbe Stelle für die IT-Unterstützung geschaffen, 2019 wurde eine Pool-Lösung am Gemeinschaftsschulteil ins Leben gerufen, um im multiprofessionellen Team noch enger mit den Kindern arbeiten zu können.

Das größte Bauvorhaben der letzten Jahre war gewiss der Neubau des Jos, des kombinierten Hauses für Jugendzentrum, Offene Ganztagsschule und Schulsozialarbeit auf dem Gelände des ehemaligen „Haus Hoffmann“. Am 01. November 2017 wurden endgültig die Tore des JOS geöffnet und es wird seitdem von zahlreichen Schülerinnen und Schülern in vormittäglichen Freistunden, in der Nachmittagsbetreuung und im offenen Ganztag genutzt.

Im Gymnasium wurde zudem allerlei erneuert und verschönert. So wurde das Lehrerzimmer nach mehr als vier Jahrzehnten mit einem neuen Teppich, neuen Gardinen, Möbeln und frischer Wandfarbe grundrenoviert, die Aula erhielt ebenfalls einen neuen Teppich und neue Tische und im A-Trakt und B-Trakt sowie in der Eingangshalle wurde die Umsetzung eines Farbkonzeptes begonnen.

Die Nordseeschule ist aktuell mit 25 Arbeitsgemeinschaften im Offenen Ganztag eine sehr aktive Gemeinschaft. Mehr als die Hälfte des Kollegiums ist in den vergangenen zehn Jahren neu dazugekommen, einen solchen Wandel im Kollegium hat es zuletzt in den späten 70er und frühen 80er Jahren gegeben. Die Arbeitsgemeinschaften generieren bei der Teilnahme an Wettbewerben weiterhin große Erfolge, allen voran die Leichtathleten, die sich seit Jahren stets bei „Jugend trainiert für Olympia“ für die Landesbestenwettkämpfe qualifizieren können, und die Floorballer, die seit fast zehn Jahren auch bei den Bundesentscheiden auf dem Treppchen landen. Aber auch im Basketball (Landesebene 2019) und im Fußball (Platz 8 auf Bundesebene 2016) konnten vereinzelt Ausrufezeichen gesetzt werden. Neben dem Sport haben auch unsere Musiker mit Konzerten und Auftritten von sich hören lassen und die Foto- und Film-AG hat mit ihren Kalendern, Ausstellungen und Bilderstrecken Bemerkenswertes erreicht.

Auch die schulischen Herausforderungen haben sich erheblich verändert, inzwischen besuchen deutlich mehr als 50 Prozent der Eiderstedter Kinder das Gymnasium (sogar gut 70% der Kinder aus St. Peter-Ording), was dazu führt, dass auch am Gymnasium mehr Förder- und Unterstützungsangebote notwendig sind. An der Nordseeschule gibt es dafür die Förderstunden durch Lehrkräfte, das Angebot „Große helfen Kleinen“ und die Hausaufgabenbetreuung im Jos. Im Gemeinschaftsschulteil sind durch die nahezu vollständige Inklusion binnendifferenzierte und offene Lernmethoden notwendig, Doppelbesetzungen zielführend, aber durch rückläufige Schülerzahlen ist auch eine engere Betreuung notwendig

Corona – Zeit (März 2020 – August 2022)

Bis zum 13. März 2020 war die schulische Welt noch im Gleichgewicht. Zwar hörte man in den Medien seit Monaten von dieser Epidemie in China mit Namen ´Corona` und seit Wochen von einem stark ansteigenden Covid-19 Infektionsgeschehen in Italien und nach und nach auch in einzelnen Kreisen innerhalb Deutschlands, doch die Fallzahlen in Schleswig-Holstein waren noch sehr moderat und die uns bevorstehende Tragweite der Situation damals noch nicht absehbar. In den Medien wurde Corona täglich heißer diskutiert, die Unsicherheit wuchs, daher kam es nicht gänzlich unerwartet, aber doch ohne jede Vorankündigung, dass am 13. März alle Bildungseinrichtungen mit sofortiger Wirkung für die verbleibenden 14 Tage bis zu den Osterferien geschlossen wurden.

Dass alle Schulleiterinnen und Schulleiter der Gymnasien in Schleswig-Holstein an diesem Tag auf einer Schulleiterdienstversammlung in Rendsburg weilten und diese einschneidende Information ohne einen Tag des Vorlaufes fernab der eigenen Schulen auf dieser Veranstaltung erhielten, machte die Organisation des Lockdowns nicht einfacher.

In großer Unwissenheit über das Gefährdungspotenzial des inzwischen zur Pandemie hochgestuften Virus herrschte zeitweilig für gefährdete Gruppen in den nächsten Tagen und Wochen sogar ein Betretungsverbot der Schule.

Wie soll man eine Schule ohne Schüler organisieren? Wie funktioniert Schule in Distanz? Wie bekommen wir die Aufgaben zu den Klassen und die Lösungen wieder zurück? Für die Beantwortung dieser Fragen stand genau ein Wochenende zur Verfügung, das ist nicht viel Zeit, wenn einem mit dem Schulgebäude und der dienstlichen Infrastruktur Eckpfeiler genommen werden und persönliche Treffen mit den Gremien der Schule untersagt sind. Herr Schnoor-Hoedtke, der Vater unserer Schulhomepage, hat in kürzester Zeit auf der Homepage eine erste einfache Struktur aufgebaut, die ein Einstellen und Abrufen von Aufgaben für die einzelnen Lerngruppen ermöglichte. Alle Kolleginnen und Kollegen haben versucht, ihre Materialien zu digitalisieren und per Mail an Herrn Schnoor-Hoedtke und Herrn Langel, den zweiten Administrator der Homepage, zu schicken, welche dann das Hochladen und Sortieren übernehmen durften. So gelang es uns ab dem zweiten Tag des ´Lockdowns` zumindest erste Aufgaben bereitzustellen.

Nebenher mussten Praktika und Klassenfahrten abgesagt werden, Konferenzen und Sitzungen verlegt oder umgestaltet werden und Überlegungen zu den Abschlussprüfungen umgesetzt werden.

Mit Beginn der Osterferien am 27. März gab es noch keinerlei Sicherheit darüber, wie es nach den Ferien weitergehen wird. Wir mussten in der Schule eine tägliche Bereitschaft sicherstellen, wir haben Dienstmailadressen für alle Kolleginnen und Kollegen über die Homepage erstellt, mir wurde nach Jahren der erfolglosen Bemühungen von Tag auf Tag vom Ministerium ein Dienstlaptop genehmigt und wir mussten sowohl das Szenario (A) ´normaler Schulstart mit Abi` als auch auf die Szenarien (B) ´kein Schulstart, aber Abi` und (C) ´kein Schulstart und kein Abi` vorbereiten.

In der Mitte der Osterferien haben die Schulen dann die Information erhalten, dass die Abschlussprüfungen durchgeführt werden sollen, dass Lehrkräfte über 60 keinen Präsenzunterricht geben dürfen und dass der reguläre Unterricht eventuell nicht umfänglich wieder aufgenommen werden kann.

Vier Tage vor dem Ende der Osterferien waren weiterhin viele Fragen nicht geklärt und wir mussten planerisch mehrgleisig fahren. Als sicher galt nur, dass die Prüfungsvorbereitung Priorität hat und sich streng an die Hygienevorschriften gehalten werden muss, d.h. maximal sechs Schüler pro Raum, Einhaltung von Mindestabständen auch bei flüchtigem Begegnen, Desinfektions- und Hygienemaßnahmen. Dafür gab es in den Ferien regelmäßige Treffen zwischen Herrn Balsmeier, dem Schulverbandsvorsitzenden, unserem Hausmeister Herrn Matz, Herrn Jacobsen vom Ordnungsamt/Schulverband und mir. Der Unterricht nach den Ferien sollte vorerst nur in Prüfungsfächern für Abschlussschülerinnen und -schüler stattfinden und ungefähr vier Stunden täglich umfassen – die eingesetzten Lehrkräfte mussten unter 60, keine starken Raucher und nicht vorerkrankt sein. Weil am Gemeinschaftsschulteil dafür bei weitem nicht ausreichend Lehrkräfte vorhanden waren, musste geplant werden, dass der Unterricht in nicht unerheblichen Teilen auch von Kolleginnen und Kollegen des Gymnasiums mitgetragen wird und komplett in das Gebäude des Gymnasiums verlagert wird.

Es wurden neue Stundenpläne erstellt, Aufsichtspläne vorbereitet, neue Lerngruppen in den Abschlussklassen gebildet und die Deutsch-, Mathematik- und Englisch-Lehrkräfte des Gymnasiums darüber informiert, dass sie ab sofort die Prüfungsvorbereitung der Gemeinschaftsschüler*innen mit übernehmen müssen. Die Räumlichkeiten mussten neu bestuhlt werden, die Hausmeister haben Laufwege geklebt, es wurden Hütchen aufgestellt und jede Menge Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel und –spender angeschafft. Wir haben datenschutzkonforme Abfragebögen zur Gesundheit erstellt und Toilettenaufsichten installiert, die das Händewaschen überprüfen mussten. Da alle Ü-60 Mitarbeiter und Vorerkrankten nicht in die Schule kommen durften, haben wir auch die Sekretariate zusammengelegt und Frau Peters hat beide Schulteile übernommen.

Der normale Fachunterricht wurde umgestellt auf Distanzunterricht, d.h. die Aufgaben aller Fächer wurden über die Homepage veröffentlicht und die Bearbeitung der Aufgaben erfolgte zuhause. Für Elternhäuser eine Herkulesaufgabe, zumal die Ankündigung aus dem Ministerium lautete, dass das sogenannte ´Homeschooling` nicht notenrelevant sei, die Motivation für das Erarbeiten hat das natürlich nicht befeuert! Auch für das Kollegium war das Nebeneinander von Präsenzunterricht für die Abschlussklassen, Aufsichten in der Notbetreuung in der Schule und Erstellen und Korrigieren von Distanzaufgaben eine große Herausforderung.

Hinzu kamen die Angst vor einem weiterhin schwer einzuschätzenden Virus und die Unsicherheit über das weitere Vorgehen. Diese Unsicherheit wurde durch widersprüchliche Aussagen aus dem Ministerium phasenweise verstärkt, so hieß es keine 14 Tage vor den Abiprüfungen von der Ministerin auf einmal, dass diese ausfallen würden. Diese Ankündigung wurde jedoch nach zwei oder drei Tagen wieder revidiert, war aber leider Auslöser großer Ängste und Verständnislosigkeit. Alles in allem waren es wirklich erholsame Ferien.

In den ersten vier Wochen nach den Osterferien (20. April bis 15. Mai) gab es in Präsenz ausschließlich abschlussbezogenen Unterricht und Abschlussprüfungen. Diese liefen jedoch dank der Vernunft aller Beteiligten und der Gelassenheit unserer Schülerinnen und Schüler sehr erfolgreich, am Ende konnte sogar der Notenschnitt in den Abschlussprüfungen im Vergleich zu früheren Jahren verbessert werden. Ob das ein Effekt der guten Vorbereitung oder freundlicher Korrekturen war, oder ob es einfach ein leistungsstarker Abschlussjahrgang war, wird sich nicht abschließend klären lassen. Es wurde in diesen Wochen der Begriff der ´Kohorte` eingeführt – im schulischen Kontext waren das Gruppen (z.B. Klassen, Jahrgänge oder auch kleinere Einheiten), die untereinander die Hygiene- und Abstandsregeln nicht einzuhalten brauchten. Dadurch sollte erreicht werden, dass überhaupt wieder Unterricht in Klassenräumen mit mehr als sechs Schüler*innen möglich wird.

Zum großen Thema dieser Wochen wurde die Digitalisierung. Bis zum 1. Lockdown war Digitalisierung in Schule immer eher eine räumliche Frage. Wie statten wir unsere schulischen Lernräume aus? Wie bekommen wir schnelles Internet in die Schule? Wie können wir den normalen Unterricht durch digitale Lehr- und Lernmittel verbessern? Plötzlich waren im Bereich der Digitalisierung ganz andere Fragen vorrangig. Wie können wir Distanzunterricht besser gestalten? Können wir eine Plattformlösung (Cloud) einrichten? Wie lassen sich Video- und Telefonkonferenzen möglich machen? Wie statten wir das Kollegium und die Schüler*innen mit anständigen digitalen Endgeräten aus? Die Arbeit an diesen Fragen, die Probleme rund um den Datenschutz und die über viele Jahre an allen Stellen verschlafene Digitalisierung machten die Wochen im April und Mai sehr herausfordernd für alle.

Am 18. Mai 2020 kamen mit den 6. Klassen die ersten Rückkehrer in die Schule – auch diese in kleinen Gruppen und mit Abständen unter scharfen Hygienevorschriften, am 02. Juni 2020 folgten tageweise weitere Klassenstufen in Kohorten und damit auch die Rückkehr in beide Schulteile. Wir konnten an beiden Schulteilen die mündlichen Abschlussprüfungen durchführen und durften sogar Mitte Juni in der Sporthalle des Gymnasiums die Abschlussfeiern für die Absolventinnen und Absolventen beider Schulteile begehen. Alles natürlich mit Abstand, mit einer streng limitierten Gästezahl und mit viel Verwaltungsaufwand, aber am Ende waren alle vier Abschlussfeiern wirklich gelungen und konnten dem festlichen Rahmen gerecht werden. Diese Feierstunden konnten dem schwierigen Jahr zumindest ein würdiges Ende verschaffen.

Während des Sommers ist deutschlandweit die Anzahl neuer Infektionen zurückgegangen, daher verlief auch der Start in das Schuljahr 20/21, das offizielle als Schuljahr im Corona-Regelbetrieb deklariert wurde, reibungslos. Die Fachlehrkräfte sollten Leistungsstände ermitteln, die Schülerinnen und Schüler sollten achtsam sein, die Elternhäuser sollten mit Hilfe eines bunten Schnupfenplans feststellen, ob ihr Kind in die Schule darf, oder zuhause bleiben muss. Dieser Schnupfenplan sorgte für viele Schwierigkeiten und zahlreiche Elternanrufe und Nachfragen: Wann hören Erkältungssymptome auf und fangen Krankheitssymptome an? Welcher Husten ist trocken? Welche Nase läuft wegen einer Allergie? Welche Gliederschmerzen sind vielleicht nur ein Muskelkater? Wann müssen Geschwister zuhause bleiben?

Der Schulhof blieb aufgeteilt in Bereiche für die unterschiedlichen Kohorten, in den Klassenräumen galt die Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen (diese Empfehlung wandelte sich innerhalb von zwei Wochen zu einer dringenden Empfehlung, die weitere 14 Tage später wieder aufgehoben wurde), auf Fluren und Toiletten, wo es zu Kohortendurchmischungen kommen konnte, galt eine MNB-Pflicht. Auch die Desinfektion (oder doch nur Reinigung?) von Tischen blieb ein großes Thema, wenn im Anschluss eine andere Kohorte den Raum nutzen sollte. Insgesamt verlief die Zeit bis zu den Herbstferien jedoch sehr ruhig und störungsfrei. Es fand regulärer Unterricht statt, die Einschulungsfeiern konnten unter erhöhten Hygienestandards stattfinden, es war insgesamt fast normal! Nebenher haben wir Abfragen zum Ist-Stand der digitalen häuslichen Ausstattung durchgeführt, gemeinsam mit dem Schulträger mehrere Dutzend Leih-IPads angeschafft und uns darauf vorbereitet, dass ein zweiter Lockdown kommen könnte. Auch das Medienentwicklungskonzept wurde mit dem Schulträger beendet und die Sanierung des Schulhofs am Gemeinschaftsschulteil wurde vorangebracht.

Während dieser Phase relativer Normalität konnten wir in der Schule die Digitalisierung weiter forcieren. Wir haben eine Lernplattform eingeführt (ItsLearning), uns als Schule dort extern einrichten lassen und haben kurz vor den Herbstferien erste Passwörter und Lehrerzugänge erhalten. Der Wunsch nach Fortbildungen für das gesamte Kollegium konnte leider nicht erfüllt werden, diese Fortbildungen übernahm daher Herr Wusterbarth, unser stellv. Schulleiter, mit Hilfe von selbst erstellten Tutorials für Lehrkräfte und später auch für Schülerinnen und Schüler. In einem Schreiben an das Kollegium kurz vor den Herbstferien habe ich das Ziel ausgegeben, dass wir bis zum Ende des 1. Halbjahres die Plattform für uns sinnvoll nutzbar machen wollen.

In unsere Langzeitplanungen des Schuljahres hatten wir zum Glück im Bereich der Projektpräsentationen am Gemeinschaftsschulteil sehr frühe Terminierungen gewählt und unterrichtsbegleitende Stunden durch unseren Gemeinschaftsschulkoordinator Herrn Bohn implementiert, sodass hier ein besonders wichtiger Baustein, der für uns zeitlich frei terminierbar war, zumindest im Blick war.

In den Herbstferien haben die steigenden Zahlen an Neuerkrankungen mit Corona dazu geführt, dass in den ersten beiden Wochen nach den Ferien (26.10-06.11.2020) verschärfte Regeln Anwendung finden mussten. Es gab neue Infoblätter zum richtigen Lüften und vorerst begrenzt auf die ersten beiden Schulwochen eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht. Diese Verpflichtung wurde sehr kontrovers aufgenommen, es gab anfänglich durchaus nicht unerheblichen Unmut darüber in der Elternschaft – im Land wurden Musterprozesse von ´Maskengegnern`, wie sie schnell genannt wurden, geführt, am Ende wurde jedoch eine Rechtsgültigkeit der Maßnahmen vor Gericht festgelegt. Das dauerhafte Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen war für alle Beteiligten anfänglich sehr gewöhnungsbedürftig, das Lüften in der kühler werdenden Jahreszeit sorgte für dicke Jacken und Mützen im Unterricht, der Wind ließ Zettel und Papier durch die Klassen wehen, aber auch diese Unwägbarkeit wurde recht schnell von allen Beteiligten akzeptiert.

Die Hauptaufgabe der Schule war es, in diesen Herbstwochen neben der fachlichen Vermittlung von Lerninhalten alle Regelungen an die Elternhäuser und an die Schülerinnen und Schüler möglichst offen und transparent zu kommunizieren. Immer wieder ging es darum, dass nicht die Schule diese Regelungen trifft, sondern nur Vorgaben aus Kiel umgesetzt werden, zu deren Umsetzung wir als Behörde verpflichtet sind, die wir aber auch in aller Regel für sinnvoll und notwendig erachteten.

Ab der zweiten Woche nach den Herbstferien (09.11-20.11.2020) kamen die Regelungen, Neuregelungen, Regelungsänderungen und Regelergänzungen mit ansteigendem Infektionsgeschehen teilweise mehrmals wöchentlich an die Schulen. Die Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus wurde stetig angepasst, und jede Anpassung zog vor Ort neue Maßnahmen nach sich, die immer an alle Beteiligten kommuniziert werden mussten.

Eines von vielen Beispielen war dort z.B. die Mund-Nasen-Bedeckung. Gab es im Frühjahr 2020 noch ausgesprochene Empfehlungen zum Tragen von einfachen Bedeckungen (z.B. Schals oder Stoffmasken), wurden diese später wieder einkassiert, danach zu dringlichen Empfehlungen umgewandelt, dann wurden Verpflichtungen ausgesprochen, Visiere galten erst als gleichberechtigt, dann als abgestuft berechtigt und später nur noch als ´Notlösungen`. Im weiteren Verlauf der Pandemie kamen schließlich ja auch noch die OP-Masken und die FFP2-Masken als gleichberechtigte, bessere und schließlich verpflichtende Variante ins Spiel. Dass es natürlich an jeder Stelle Ausnahmen, Sonderregelungen und Einzelfallentscheidungen gab, erwähne ich hier nicht. Unerwähnt lasse ich auch, dass bei manchen jede Regeländerung neuen Unmut und neues Unverständnis hervorrief, der sich in der Regel gegen mich wendete.

Im November wurden die Regelungen zum Tragen der MNB dauerhaft verlängert, die Möglichkeiten Sport zu treiben wurden laufend weiter eingeschränkt, das Gesangsverbot, welches den Musikunterricht bereits seit März lahmlegte, wurde weiter verschärft. Wir haben im November schulintern unsere Arbeit an der Lernplattform forciert, weil wir insgeheim damit gerechnet haben, dass wir vermutlich nicht im Regelunterricht durch das Schulhalbjahr kommen würden.

Ganz nebenbei konnten wir im November auch die Chronik zum 75-jährigen Schuljubiläum druckfertig in Empfang nehmen. Ein besonderer Dank geht an die beiden am stärksten Involvierten – an Herrn Bayer und Herrn Dr. Denkert!

Parallel gab es Anfang November auch den ersten positiv getesteten Schüler an der Nordseeschule. Wir mussten eine Klasse in 14-tägige Quarantäne geben, mussten klären, wer als Kontaktperson 1. Grades und wer als Kontaktperson 2. Grades gilt und aufgeregte Gemüter beruhigen. Positiv zu bewerten war, dass es keine Ansteckungen in der Schule gegeben hatte, dass unser Hygienekonzept also funktionierte. Dieses wurde auch von Frau Peinecke, der Betriebsärztin der Landes Schleswig-Holstein, bestätigt, die uns im Spätherbst einen Besuch abstattete, um gemeinsam mit Schulleitung und Personalrat alle Hygienemaßnahmen in den Blick zu nehmen. Den Elternsprechtag im November haben wir als telefonischen Elternsprechtag durchgeführt, mit der technischen Unterstützung von Herrn Schnoor-Hoedtke und Herrn Langel hat das sehr unkompliziert geklappt.

Als gemeinsames Ziel der Schulgemeinschaft Nordseeschule habe ich einen angemessenen Kurs ausgegeben, der sich zwischen den beiden unangemessenen Polen ´Panik` und ´Sorglosigkeit` bewegt.

Wie viele andere Treffen musste auch die erste Lehrerkonferenz des Schuljahres im November in Präsenz entfallen. Die Schulkonferenz Anfang Dezember wird hingegen als 1. Videokonferenz-Schulkonferenz in die Annalen der Nordseeschule eingehen.

Auf der Schulkonferenz am 03.12.2020 hatte das Thema ´Corona` natürlich auch einen prominenten Platz. Ich habe von der Arbeit am Thema innerhalb der Schulleitung, gemeinsam mit dem öPR, dem Vorstand des SEB und der SV nach den Ferien berichtet. Es wurde die datenschutzkonforme Lernplattform ´ItsLearning`, die an der Schule implementiert wurde, angesprochen und das Thema ´Benotung von Leistung im Distanzunterricht`. Ich habe ergänzt, dass Corona und der Umgang mit dieser Pandemie die größte Herausforderung für uns als Schule ist, aber auch für die Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten. Ich habe erklärt, dass wir einer Situation ausgesetzt sind, die aufgrund ihrer globalen Ausmaße, der Perspektivlosigkeit bezüglich eines Endes der Situation und der zahlreichen Einschränkungen auf beruflicher und privater Ebene nicht greifbar ist. Ich habe auch erneut erklärt, dass die Schule als Behörde und alle Lehrkräfte als Angestellte oder Beamte des Landes dazu verpflichtet sind, die Regeln und Anweisungen aus Kiel umzusetzen. Corona weckt in vielen Menschen Ängste – bei den einen ist es die erklärbare Angst vor einer Erkrankung mit Covid-19, bei anderen sind es mit den Umständen einhergehende Ängste (finanzielle/existenzielle Ängste, systemische Ängste …). Die Schule ist als Institution mit einem Bildungsauftrag dazu verpflichtet, den Schüler*innen die Situation zu erklären, Ängste zu nehmen – ohne Sorglosigkeit zu streuen – und dabei mit einem geregelten Unterrichtsalltag den Kindern Normalität zu bieten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt wurde aus der Elternschaft an die Schulkonferenz herangetragen. Der Hintergedanke war, dass nach einem Dreivierteljahr mit Corona nicht einfach mit einer 08/15 Tagesordnung weitergemacht werden sollte, sondern das Thema auch im höchsten Gremium der Schule präsent sein muss. Ziel des Tagesordnungspunktes war ein Austausch, das eigentlich Ziel war es jedoch, dass eine Arbeitsgruppe aus Eltern, Schülern und Lehrkräften gebildet werden sollte, die sich mit dem Thema aufarbeitend und in die Zukunft blickend beschäftigt. Formuliert wurde:

„Die Corona-Krise hat uns schon ganz früh im Frühjahr gezeigt, dass Schule mehr ist als ein Ort des Lernens, sondern ein Ort der Begegnung, dass Schule mehr ist als Fachwissen, sondern soziale Interaktion. Diese Interaktion, diese Kommunikation unter Anwesenden hat vielen Kindern und auch vielen Lehrkräften mehr gefehlt als der Lernstoff. Wir haben als Schule ganz viel getan, haben Systeme entwickelt, die Homepage zur Lernplattform umfunktioniert, Konzepte erarbeitet und die Kommunikation mit den Eltern und Schülern aufrechtzuerhalten versucht. Dass das nicht ohne Reibungsverluste ging und nicht jede Aufgabe in Homeschooling-Zeiten gleichermaßen geeignet war, ist kein Geheimnis. Nicht jede politische Entscheidung hat uns das Leben vor Ort vereinfacht, wir waren ausführende Stelle und haben keine eigenen Wege gehen können, auch die Verbände und Gewerkschaften sind nicht immer gehört worden, sondern es gab eben Ansagen von oben.

Wir sind ja noch immer in Pandemiezeiten – Corona ist nicht vorbei und es ist auch noch nicht absehbar, wann es vorbei sein wird, daher ist es das Ziel dieses Tagesordnungspunktes, sich über Erfahrungen zum Thema auszutauschen und Vorschläge für die Zukunft zu erarbeiten. Aus Schlechtem und Schwierigem Gutes zu generieren ist das Ziel! Gutes für alle an Schule Beteiligten! Es könnten dabei z.B. die Themen ´Ausformung des Distanzunterrichtes`, ´Anpassung von Leistungsanforderungen`, ´Auswahl von Lernorten`, ´Umgang mit Ängsten`, ´Kommunikation`, ´Schülerbeförderung` usw. in den Blick genommen werden.“ (stark gekürzt)

Diese Arbeitsgruppe hat sich bisher nicht gebildet, weil die Zeichen nach der Schulkonferenz sehr bald auf einen erneuten Lockdown hinausliefen.

Anfang Dezember wurde den Schulen mitgeteilt, dass die ersten beiden Schultage nach den Weihnachtsferien sogenannte ´Distanzlern-Übungstage` sein würden. An diesen beiden Tagen sollten die Schule testen, ob die von ihnen installierten Distanzlernangebote in den Jahrgänge 8-13 funktionieren. Die Jahrgänge 5-7 sollten vorerst noch analog mit Aufgaben versorgt werden, so die Ansage aus Kiel.

Am Freitag, dem 11. Dezember, sind wir mittags aus dem Ministerium darüber informiert worden, wie die Evaluation der Distanzlerntage erfolgen wird, dass Elternsprechtage im Januar nicht in Präsenz stattfinden können und dass es in der kommenden Woche weitere Informationen geben werde. Abends am 11. Dezember sind wir dann – vier Stunden nach einer offiziellen Pressekonferenz - darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ab der Jahrgangsstufe 8 der Unterricht bis zu den Weihnachtsferien nicht mehr in Präsenz stattfinden würde. In diesen Jahrgängen sollte ein Lernen auf Distanz ermöglicht werden – unter Berücksichtigung der vorweihnachtlichen Situation! Die Fachlehrkräfte wurden verpflichtet, über ItsLearning ihren Lerngruppen ein Unterrichtsangebot zu bieten. Die Aufgaben sollten so gestellt sein, dass eine Bearbeitung vor Ferienbeginn abgeschlossen ist. In den Jahrgangsstufen 5-7 sollte weiterhin Präsenzunterricht stattfinden. Da jedoch alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufen formlos und ohne Begründung von den Eltern vom Unterricht abgemeldet werden durften, mussten wir damit rechnen, dass die Klassen mit z.T. deutlich weniger Kindern besetzt sein werden. Ein Online-Unterrichtsangebot war nicht vorgesehen, sondern wir sollten im Gegenteil den Kindern, die in der Schule sind, ein Angebot machen, dass die so dringend benötigte vorweihnachtliche Ruhe einkehren lässt!

Am Sonntag, dem 13. Dezember, erhielten wir dann die Mitteilung, dass ab Mittwoch die Schule für ALLE Jahrgänge geschlossen ist! Schon ab dem folgenden Tag waren alle Haushalte dazu aufgerufen, ihre Kinder, wenn irgend möglich, zuhause zu lassen! Mit diesem Vorlauf gingen wir eine Woche verfrüht in die Weihnachtsferien, ohne zu ahnen, wie es danach weitergehen würde.

Am letzten offiziellen Schultag habe ich alle an Schule Beteiligten darüber informiert, dass nach den Ferien aus meiner Sicht mit allen Szenarien zu rechnen sei – Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht standen auf dem Wahlzettel.

2021

Am 06. Januar erhielten wir kurz vor Ende der Weihnachtsferien dann Gewissheit aus Kiel. Präsenzunterricht wird im Januar in der Regel nicht stattfinden, nur in den Abschlussklassen sollte es Ausnahmen geben. Ich habe dem Kollegium einheitliche Verhaltensregeln für die Nutzung von ItsLearning erteilt und diese auch an die Eltern und Schüler*innen weitergegeben. Hier wurde u.a. festgelegt, dass Videokonferenzen ausdrücklich gewünscht sind, aber nur während der regulären Unterrichtszeiten und so gestaltet, dass denen, die aus technischen Gründen nicht teilnehmen können, keine Nachteile entstehen. Es wurde klargestellt, dass der Distanzunterricht wahrscheinlich notenrelevant sein wird, und die Schülerinnen und Schüler verpflichtet sein werden, die bearbeiteten Aufgaben zurückzuschicken. Das Kollegium sollte im Rahmen des Leistbaren die Bewertung und Kontrolle stichprobenartig durchführen! Besonderes Augenmerk sollte auf den Kontakt zu den Lerngruppen gerichtet werden - zeitnah auf Nachfragen und Anfragen zu reagieren war die Devise! Als wichtig habe ich herausgestellt, dass die Klassenlehrkraft informiert werden soll, wenn einzelne Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben nicht erledigen, damit diese sich mit den Eltern gesondert in Verbindung setzen kann! Es wurden geeignete Aufgabenformate (z.B. Arbeitsbögen, Rechercheaufträge o.ä. mit Aufgaben zum Verschriftlichen oder auch Leseaufträge mit Aufgaben zum Verschriftlichen) und ungeeignete Aufgabenformate (z.B. Aufgabentypen, die keinerlei Verschriftlichung beinhalten) benannt.

Offene Fragen zu diesem Zeitpunkt waren z.B. die Durchführung von Zeugniskonferenzen, das Noteneintragen oder die Zeugnisausgabe. Schnell geregelt wurde an den Folgetagen der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen nach Stundentafel (oder doch nach Stundenplan?). Wir haben intern noch vor dem ersten regulären Distanzschultag weiter an unserer schulinternen ItsLearning-Absprache gearbeitet, festgelegt, dass Videokonferenzen rechtzeitig angesagt werden müssen (48 Stunden Vorlaufzeit), dass das Einstellen der Aufgaben immer bis 18 Uhr am Vortag passieren solle, damit den Eltern jüngerer Schülerinnen und Schüler eine vorausschauende Unterstützung ermögliche. Auch das Zurückfordern von Aufgaben sollte nicht zu kurzfristig erfolgen.

Der Einstieg in das Distanzlernen war nicht ganz einfach – technische Schwierigkeiten beim Anbieter, mangelnde Serverleistung, vergessene Passwörter und Bedienungsprobleme konnten jedoch im Laufe des Januars bei fast allen behoben werden. Jetzt ging es mehr um das Feintuning. Der Kontakt zu den Elternhäusern stand weiterhin Fokus. Eine einheitliche Struktur für das Erstellen von Aufträgen wurde angestrebt und wieder verworfen, die Terminkalenderfunktion sollte genutzt werden und immer wieder ging es um die Kommunikation zwischen Lehrer und Schülerinnen und Schülern. Videokonferenzen wurden in vielen Bereichen und Fächern zu Selbstverständlichkeit – in manchen Klassen vier pro Schultag.

Ende Januar zeichnete sich ab, dass es auch im Februar vorerst nicht regulär losgehen würde. Die Zeugnisausgabe Ende Januar musste geregelt werden, diese fand in ganz unterschiedlichen Formaten in Distanz statt.

Im Fokus standen zu dieser Zeit u.a. die Bewertbarkeit von im Distanzunterricht erbrachten Leistungen. Distanzunterricht zu bewerten ist schwierig, da nicht selten die eingeschickten Leistungen mit großer Unterstützung der Elternhäuser entstehen, Lehrkräfte daher nicht sicher sein können, ob sie Schülerleistungen bewerten, oder ob sie die Leistung von Mama oder Papa bewerten. Unser Ziel war es, verstärkt darauf hinzuwirken, dass es weniger das korrekte Ergebnis ist, dass eine positive Benotung der Homeofficeleistung zur Folge hat, sondern das erkennbare individuelle und fristgerechte Arbeiten. Auch der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben blieb ein großes Thema. Wiederholungen sind oft gut machbar, Aufgaben im Bereich der Anforderungsebene 1 ebenfalls. Die Anforderungsebenen 2 und 3 sind ohne Anleitung einer präsenten Lehrkraft besonders für Sek I Schüler oft eine große Herausforderung und für viele Kinder sogar eine Überforderung. Es war daher klar, dass wir auf keinen Fall erwarten können, dass bei SuS der Sek I im Distanzunterricht auf gleichem Niveau gearbeitet werden kann wie in Präsenz.

Ein unendliches Thema wurde auch das der Bereich ´digitale Endgeräte für Lehrkräfte`. Seit März 2020 hieß es immer wieder, dass Dienstgeräte für alle Lehrer bereitgestellt werden sollen. Der Bundestag hatte dazu im September 2020 sogar einen Beschluss gefasst, in Schleswig-Holstein reichte es jedoch nur zur Information, dass man in Kiel an einer grundständigen Lösung arbeite. Bis heute muss jeder Kollege und jede Kollegin an der Nordseeschule mit dem eigenen Gerät den Distanzunterricht sicherstellen, für viele bedeutete das in den letzten Monaten, sich ein neues Gerät kaufen zu müssen, weil die eigenen Geräte zu alt, langsam oder klein waren.

Anfang Februar wurde für die Zeit ab dem 15. Februar ein vier Stufen Plan von der Landesregierung entworfen. Dieser legte fest, ab welchen Inzidenzwerten welche Öffnungsschritte vorgesehen sind. Der Plan reichte von Stufe I (7-Tage-Inzidenz 7 Tage stabil unter 35 in S-H): Corona-Regelbetrieb in allen Bereichen bis Stufe IV (7-Tage-Inzidenz über 100 in S-H) – weiter Distanzmodus! Dieser Plan sorgte in Teilen für eine Aufbruchstimmung, denn die dort hinterlegten Werte schienen durchaus realisierbar bis zum 15. Februar.

Neu geregelt wurden in dem Zusammenhang auch die Abschlussprüfungen. Ein freiwilliger Rücktritt ohne Anrechnung auf die Höchstverweildauer in der Oberstufe wurde ermöglicht, die Sprechprüfungen im Fach Englisch (Abitur) sollten entfallen, es sollte anstelle der Sprechprüfung die Note der als Leistungsnachweis in der Qualifikationsphase durchgeführten Sprechprüfung im Probeabi übernommen werden, die ESA/MSA-Schüler*innen sollten nur in zwei der drei Kernfächer eine schriftliche Prüfung ablegen, die Arbeitszeiten wurden in allen Abschlussprüfungen verlängert und auch im Fach Sport wurden viele Regeln angepasst. Insgesamt war das ein geeigneter Katalog, um die Prüfungen vergleichbar zu machen.

Ende Februar begann schließlich die Testungsstrategie. Lehrkräfte, die in den Präsenzunterricht eingebunden waren, durften sich zwei Mal pro Woche kostenlos testen lassen. Wir konnten dafür ab Mitte März in der Schule mit Hilfe einer ansässigen Apotheke ein Testangebot vor Ort ermöglichen, das zwei Mal in der Woche bis zu zwölf Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stand. Diese Schnelltests wurden von den Mitarbeiterinnen der Apotheke durchgeführt. Für die Schülerinnen und Schüler konnten wir ab dem 22. März ein Selbsttestangebot bereithalten. In den zehn Schultagen vor den Osterferien konnten wir bereits mehrere hundert Tests im Jos und in der Insel mit der tollen Unterstützung durch Frau Prokop, Herrn Schädler und Herrn Dr. Sprenkmann durchführen.

Zwar dauerte es drei Wochen länger als im Stufenplan angekündigt, aber ab dem 08. März durften die Jahrgänge 5 und 6 wieder in den Präsenzunterricht kommen. Stagnierende bis rückläufige Zahlen in Schleswig-Holstein machten es möglich. Die Abstandsregelungen wurden im Klassenraum aufgehoben, das Lüften sollte in bekannter Form durchgeführt werden. Hinzu kam, dass nun medizinische MNB getragen werden mussten. Elternhäuser hatten die Möglichkeit, ihre Kinder bis zu den Osterferien ohne Begründung vom Unterricht befreien zu lassen – ein formloser Antrag per Mail an das Sekretariat reichte aus. Ab dem 15. März durften schließlich sogar wieder die übrigen Jahrgänge im Wechselunterricht wieder in die Schule kommen. Wechselunterricht heißt, dass im täglichen Wechsel immer die Hälfte der Klasse in der Schule ist und dort Unterricht nach Plan erhält. Die andere Hälfte bearbeitet Aufgaben im Distanzunterricht. Diese Maßnahmen führten dazu, dass alle Schüler*innen zumindest wieder auf ein paar Präsenztage bis zu den Osterferien kamen, dass man sich mal wieder sehen konnte und neue Hoffnung auf Normalität geschürt wurde.

Am späten Nachmittag des letzten Schultages vor den Osterferien, als alle an Schule Beteiligten gerade tief durchgeatmet haben und auf zwei Wochen Ruhe gehofft haben, wurde in der Presse die Mitteilung der Ministerin bekannt, dass es nach den Ferien verpflichtende Tests für Schülerinnen und Schüler und für alle in Schule Tätigen geben werden. Ohne Testergebnis oder einen Selbsttest in der Schule werde niemand das Schulgelände betreten dürfen. Dass so eine, zu diesem Zeitpunkt völlig unerwartete, Mitteilung das qualitative Ferienerlebnis nicht unbedingt verbessert hat, liegt auf der Hand. In der zweiten Ferienwoche wurden den Schulen schließlich die Abläufe der verpflichtenden Selbsttests in der Schule zugesandt, die Erfassungsbögen wurden geschickt, weitere Tests wurden geliefert, FAQs vorbereitet, rechtliche Fragen geklärt und umfänglich die Teststrategie begründet. Meine Aufgabe war es nun, das Kollegium beider Schulteile zu informieren, die Elternhäuser und Schülerinnen und Schüler über die Homepage in Kenntnis zu setzen, mit dem Schulträger alles zu planen, in den Austausch mit dem Ministerium zu gehen, es mussten wieder neue Pläne geschrieben werden, Räume vorbereitet werden, die Lehrer in der Testbeaufsichtigung geschult werden – großer Dank an Daniel Schädler von der Gemeinde St. Peter-Ording für die spontane Lehrerfortbildung – und am Ende sollte das alles auch möglichst entspannt laufen. ´Tests an Schülern` war nicht aus Sicht aller Lehrkräfte und Elternhäuser eine gute Idee. Einige Erziehungsberechtigte beurlaubten daher ihre Kinder für die ersten vier Wochen vom Präsenzunterricht, andere ließen ihre Kinder an anderen Teststationen testen oder nutzten die Möglichkeit der qualifizierten Selbstauskunft, d.h. die Testungen konnten auch zuhause durchgeführt werden.

Am 19. April, dem ersten Schultag nach den Ferien, funktionierte dann aber tatsächlich fast alles reibungslos. Der größte Teil der Anwesenden nahm in der Schule an den Selbsttests teil und zum Glück waren alle Ergebnisse negativ. Damit waren alle im Vorwege getroffenen Überlegungen zum Umgang mit positiven Testergebnisse vorerst überflüssig – dieses Mal zum Glück. Mit dem Schulstart nach den Osterferien durften endlich auch wieder die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs in Klassenstärke in die Schule kommen, sodass nun jeden Tag wieder fast drei Viertel der Schülerschaft in den Genuss des Präsenzunterrichtes kam. Der Rest blieb im Wechselunterricht weiterhin tageweise zuhause mit Aufgaben über die Lernplattform. Ab dem 03. Mai kamen alle Jahrgänge wieder im vollen Präsenzunterricht in der Schule. Es fanden bis zum Schuljahresende zwei Mal pro Woche Selbsttests statt. Dass weit über 99 Prozent dieser Tests negativ waren, klingt gut, leider reichten jedoch ein positiver Selbsttest und eine Bestätigung dieses Ergebnisses durch einen positiven PCR-Test aus, um eine ganze Klasse und deren Fachlehrer in Quarantäne zu schicken. Einzelne Klassen und Lehrkräfte mussten diesen Weg bis zu den Sommerferien gehen.

Das Schuljahr 21/22 begann mit angepassten Regelungen. Bis zu den Herbstferien mussten in Innenräumen weiterhin MNBs getragen werden, das Testen blieb erhalten und es gab freiwillige Impfangebote. Die Quarantäneverpflichtungen wurden gelockert, sodass nur direkte Kontaktpersonen und positiv Getestete in Quarantäne mussten.

Am 01. November entfiel die Maskenpflicht am Sitzplatz für wenige Tage, erste Klassenfahrten und Tagestouren konnten wieder gemacht werden, doch diese Lockerungen blieben ein Strohfeuer. Steigende Infektionszahlen sorgten dafür, dass schon am 22. November die Maskenpflicht wieder eingeführt wurde und bis zu den Osterferien Bestand hatte.

2022

Viel Neues brachte der Jahreswechsel nicht. Die Infektionszahlen erreichten zwar neue Höchstwerte – auch an der Schule – zum Glück blieben aber die meisten Krankheitsverläufe sehr glimpflich. Das Aufrechterhalten des Regelunterrichtes war zeitweilig schwierig, da zwischen Januar und März auch sehr viele Lehrkräfte krank ausfielen.

Nach den Osterferien endeten fast alle Corona-Regelungen. Das Tragen von Masken wurde zu einer freiwilligen Entscheidung, das Testen in der Schule fand nicht mehr statt und auch im Musik- und Sportunterricht kehrte der Alltag beinahe wieder ein.

Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 wurden alle Einschränkungen aufgehoben und blieben das auch! Die weniger greifbaren Folgen von zwei Jahren Corona kamen in der Schule dabei nach und nach stärker zum Tragen. Wir beobachteten natürlich bei einzelnen Schülerinnen und Schülern, in einzelnen Fächer, in einzelnen Klassen und in bestimmten Phasen immer wieder Lernrückstände, die auf fehlenden Präsenzunterricht zurückzuführen sein können. Im ganzen Land, aber auch bei uns an der Schule, war stark zu beobachten, dass mehr Schülerinnen und Schüler als früher nicht nur Lernunterstützung benötigen, sondern auch psychisch unter Corona gelitten haben. Studien berichten von einer Vervielfachung psychischer Auffälligkeiten, einer noch höheren Dunkelziffer. Wir sehen in Schule meistens nur die Oberfläche, daher ist es besonders wichtig, dass die Schulgemeinschaft – Lehrkräfte, Elternhäuser, Schülerinnen und Schüler und alle sonst in Schule Beschäftigten – besonders aufmerksam bleiben, um helfen zu können.